出口高关税的既定事实下,外贸企业迎来了重大转折点。虽然这次受到直接冲击的是对美的外贸企业,但也间接反映了国际贸易市场的变化多端,业务不能只放在一个篮子里。

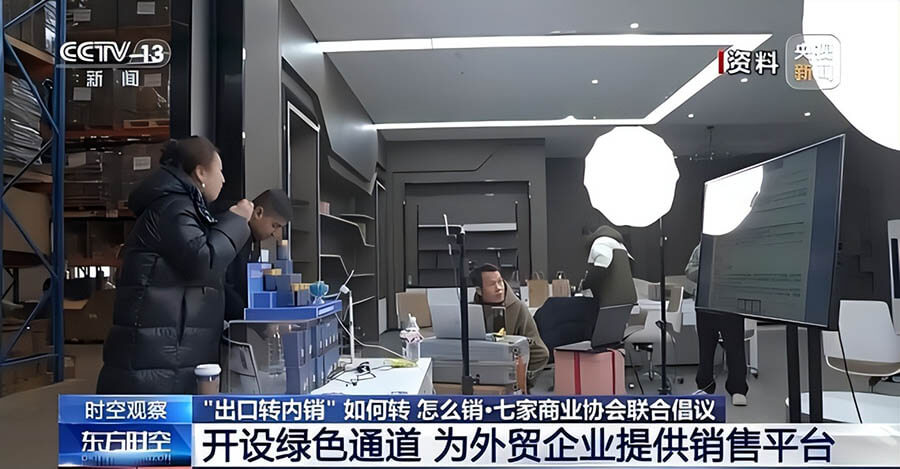

当下多个部门和企业都响应了帮扶外贸企业转型内销的积极举措,大厂纷纷下场开通专项渠道和资金,为受影响的外贸企业在内销上找到出路。

那么这就又引申出两个问题,外贸企业如何适应多渠道精细化的国内消费市场呢?国内市场需求能消化掉这些产品吗?

困局一:消费市场趋于饱和

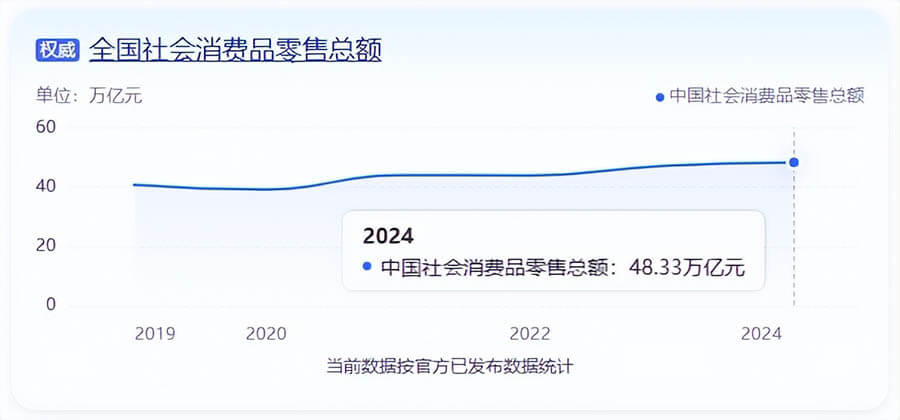

据数据显示,我国24年消费品零售总额为48.3万亿,同比增长3.5%;而24年我国对美出口贸易额约为1.4万亿,外加运输成本和产品利润等因素反映到零售终端约为3-4万亿,是一个不可忽视的规模数量。

暂且不说国内消费市场能否接纳这多出来的几万亿市场,外贸企业转内销,一定程度上会对原有国内市场带来不小的冲击。

一是价格体系,外销型企业在做同类产品之时多数是采取国际执行参数标准,某些参数要求比国内高出不少,产品品质耐用可靠,外加产品多采取规模化生产模式,随着产量的提升而摊平成本,在定价上具有强劲的竞争力,随之影响的便是原有的国内企业。

二是市场秩序短时间或鱼龙混杂的局面。在外贸转内销的扶持下,会涌现出一批“外贸供应”、“全球好货”、“优质源头供应”等相关产品,同时还会出现外贸尾货等“挂羊头”售卖假冒伪劣产品,影响外贸转内销的市场环境。

困局二:生产端从“批量生产”到“精准定制”

传统外贸依赖大订单、长周期生产模式,而国内消费者需求呈现碎片化、即时化特征。所以需要外贸企业从生产模式上做出转型如小单快反、短周期的生产模式转变。

从产品改造上:简化出口的多语言包装、从大件包装转成中小包装、加入合适本土消费文化元素,评估产品是否适合国内市场进行优化改造;

从供应链上:建立可视化数智化的供应链,与上下游工厂尝试小单快反模式生产,结合预售机制优化库存周转;

从场景创新上:利用国内的直播、源头工厂等方式拓展销售渠道,摒弃贴牌生产的思维,建立自有品牌运营方式,建立起品牌附加值和产品口碑。

困局三:消费端从“订单思维”转变成“用户思维”

目前国内消费市场已经成为多模式、多渠道、多品类的消费市场格局,远超于国外传统订单贸易模式,其物流运输时效、售后服务等都是独树一帜的。

外贸企业多数采用选样-订货-生产-运输的传统贸易模式,缺乏消费端的用户思维,对终端零需求反应滞后,也可能会出现产品优质却需求不大的尴尬局面。

这就要求外贸型企业必须要从“订单思维”向“用户思维”的方式转变,及时了解终端消费市场动向,优化企业工作流程架构,建立数字化的运营体系,谋求目前消费市场的精细化运营与消费者运营。

写到最后

尽管当下全球贸易市场变化多端,但结构性机会仍然存在,外贸企业相比过往承担起了更多的重任,对外不断寻求新兴国际市场输出优质产品,对内通过质价比形成良性竞争,从单一外贸型企业转向复合型消费企业发展。